談引導式學習 (Facilitative Learning)

- Ding Maker

- Oct 28, 2019

- 6 min read

培訓,對在職人士來說並不陌生。參加在職進修,在當下的時代可說是指定動作。終身學習,不投資在自己的腦袋便會被淘汰,都是常識吧。

如果問大家,你參加培訓的期望是什麼?相信大家的答案都離不開「學習新的知識」,「增加自己的技能」,較為目標導向的朋友可能說「令履歷更具吸引力」,「增加升遷機會」等,都很好。如果以上都是學習的目標,那麼課堂上的導師將扮演什麼角色呢?導師嘛,當然是具備學員沒有的專業知識或能力,然後通過學習活動,把知識或技能授與學員,以達到知識轉移(Knowledge Transfer)為目標。我們普遍地對學習有如此期望,是因為我們學習的第一場所:學校,便是如此運作的。老師扮演權威的角色(Sage on the stage),單向地傳授知識,提供「答案」,學生的學習模式,以「接收」為主,他們的學習對象,是老師。在中、小學裏,學生是一張「白紙」的情況下,「老師式」這種學習模式沒有問題。在成人的世界,如果學習的是全新的領域,例如外語或咖啡沖泡,學員們必須全面地「接收」。但如果學員對題目已有一定的人生經驗或工作經歷,純老師式的學習模式便有點不足。我們需要第二個學習模式:導師式。

在導師式的課堂上,導師除了扮演培訓師(Trainer),教授特定知識或技巧外,還需要戴上引導師(Facilitator)的帽子,引領學員分享意見,或做小組討論,進行體驗式活動,沙盤推演等。導師最後把討論或活動的結果帶回某個主題或理論,例如領導力、溝通、變革、團隊合作等,進行回顧討論(Debriefing),學員恍然大悟,想通了某些事情。由於之前的討論和活動亦會以不同手法和感官去體驗,學員們對課題的了解會更深入,印象亦深刻。

「導師式」這種學習模式要求學員對某主題有一定程度的經驗,過程中要付出、分享。導師的角色游走於培訓師與引導師之間,有時候要講授,有時候要後移(Step back),讓學員有充分的討論和發酵,甚至體驗挫敗。過程中,學員的學習對象為導師和其他學員,學習模式不限於全面接收,而是接收加付出。學員透過參與討論和活動(付出)和導師的解說,領會出既定的答案(接收)。這種模式經常出現在中層管理者的培訓課程中,成效亦不錯,關鍵是學員的付出和導師的debriefing。

除了以上二種模式外,還有一種:純引導式的學習模式。舉例,一群教育工作者參加工作坊,討論如何培養小孩子以應對未來的挑戰。嘩,很大很廣的題目,導師不一定對這個題目有專業意見,而且如此開放式的問題,根本就沒有「正確答案」。於是,這位導師較合適的定位應該是純引導師(Facilitator),索性捨棄導師或培訓師的稱呼吧。引導師的工作,是透過專業的引導手法和度身訂造的課程設計,引導學員找出屬於他們的「答案」。引導師心中有沒有自己的想法,學員的討論結果是否符合引導師心中的想法,通通不是重點。重點是,透過工作坊的活動,學員們對題目得到前所未有的了解,而且和其他組員達到解決問題的共識。如果工作坊後有跟進工作的話,學員們也會非常投入和「上心」。為什麼?因為整個過程都是他們一起創造的,而不是應導師或上司而「硬食」的。自己有份創造的東西,投入感當然較大。

在這種純引導式的課堂裏,引導師惟一的工作,便是透過精心設計的流程和靈活變通的引導手法,引導學員對議題作抽絲剝繭的討論,過程中引導師不加插個人主觀意見,而且讓討論在具建設性的辯論和相互尊重的情況下進行。引導師的角色為從旁引導(Guide on the side),確保活動按計劃有序地進行,必要時隨機應變。學員的學習模式以付出為主(付出想法,參與討論,共創結果),學習對象為其他學員。這裏有必要說明一下,我並不是說老師或導師式的模式裏學員便無須付出。任何學習不投入、不付出精神和時間便無法學得好,這是真理。但此付出不同彼付出。學習模式的付出指的是付出想法,把自己過去的經驗拿出來,融合導師設計的活動,以領會新的知識或技巧。

本來,世上沒有惟一、標準的學習模式,只有最合適的。對基礎能力不足的學員用引導式,或對企業高管作老師式的講授,都不會產生應有的學習成果。可是,在成人學習的世界裏,大家都習慣了第一和第二種的學習模式,期望在台上的導師帶領下找出「答案」(理論,框架,技巧等),一旦要自己找出答案,心裏便會有種不安感。「這樣做可以嗎?」,「這個方案是否最好呢?」,學員期望導師(或老師)指點迷津。可是,在當今轉變如此急促,專業如此細分的VUCA1世界,導師(或引導師)會否比學員對議題有更高的認識和專業水平?導師給的意見是否一定較好?這很難說。所以,在引導式的學習環境裏,引導師一般不給予明確建議,但可以技巧地提問:「試預計這方案如果實行了,將對企業產生什麼後果?」,「在這種預計的後果下,你對方䅁會有不同的看法嗎?」,「關於X,還有什麼可能性?」透過提問,引發參與者作深層次的思考,自我發掘更好的「答案」。關鍵詞是「自我發掘」,而不是給予。

引導師的工作不易做,精心策劃的課堂設計和上乘的引導、提問技巧是課堂成功的關鍵,但經驗告訴我期望管理更難處理。學員們的期望是:上課,等於接收,取得。付出嘛,可以,但最後仍然期望「取得」「答案」。純付出而自行找出答案?我的經驗是,大部分人還未習慣。由於第一、二種模式太根深蒂固,純引導式學習有點超前,學員對欠缺「答案」難免有失落的感覺。我試過用LEGO® SERIOUS PLAY®的手法帶領一班專業人士做解難(Problem Solving)工作坊。LEGO® SERIOUS PLAY®的流程非常適合引導式的學習模式。各人輪流揮發創意,分享想法。立體模型令說故事更豐富多樣,共創模型更是一絶。在解難工作坊中,經過了一輪討論後,各組分別規劃了行動計劃(Action Plan)以作課後跟進之用,工作坊就此結束。可是,學員們有二大意見。一,導師沒有指點他們計劃的優劣,他們不知道自己做的好不好。也就是說,欠缺了「取得」的部分。二,他們以為LEGO® SERIOUS PLAY®是一套Problem Solving的工具,日後遇上其他問題時可以拿積木砌,以解決問題,工作坊完結時才知道不是這回事。關於這些意見,我想說的是:

一,如果在座的學員才是這個課題的專家,我(引導師)即使有想法,怎見得比你們的好?而且,如果我把想法告訴了你,從而改變了你的行動計劃,你對計劃還有決心和堅持嗎?我的提問和引導技巧也許還有改進空間,但不給予個人想法可是引導師的工作規範之一。

二,這點關乎於LEGO® SERIOUS PLAY®本身的定位。大家參與解難工作坊,可能期望「取得」如魚骨圖之類,可以隨時運用的工具。但相比起工具,LEGO® SERIOUS PLAY®更像一套手法。透過執行這套手法,在過程中集各人之力,集思廣益,高質討論,攻克難題。最後大家也「取得」了答案,只是取得的對象和方法不同而已。

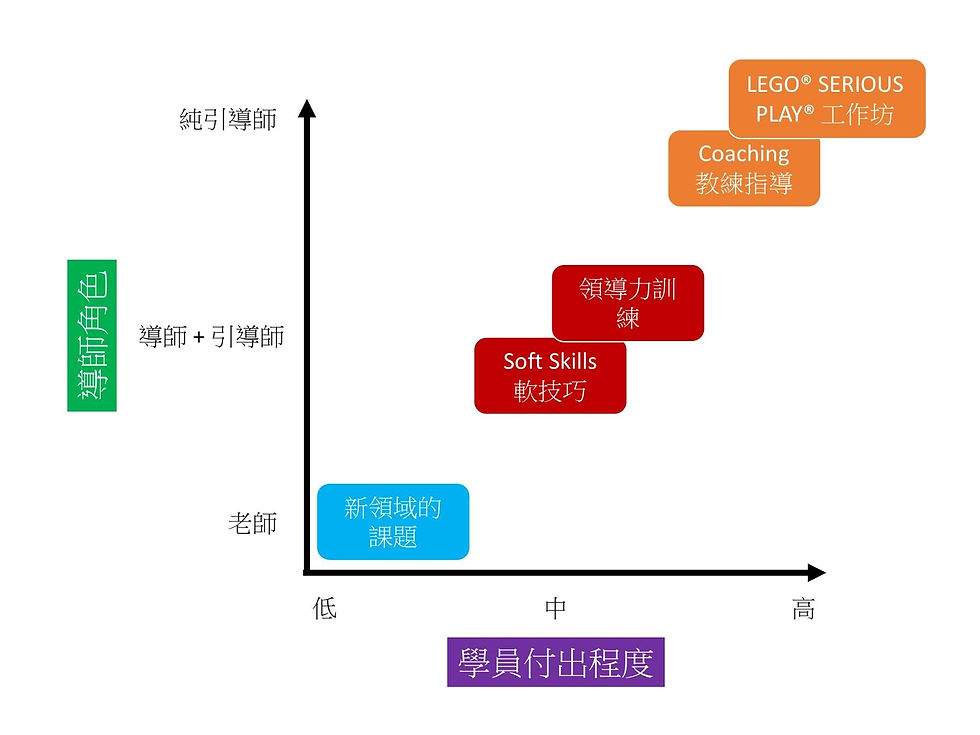

在學習的世界裏,不同的手法、工具,應該根據學習對象和具體的學習目標,因時制宜地設計。學習的結果可以很多元化,習得新知識或技巧固然是學習,但自我察覺(Self-Awareness),發掘洞見(Insight),達致共識,這些引導式手法常見的結果,也是學習的結果之一,而且它的價值絕不比其他手法低。引導式學習對特定的學員和題目(如企業高管為公司設立願景和方向,前線團隊優化客戶體驗等),它可能是最理想的學習模式。引導式手法亦有不少選擇,除LEGO® SERIOUS PLAY®外,教練指導(Coaching)技巧亦是普遍而有效的手法。關於不同程度的學員付出對應導師的角色和課題,可參考下圖。

而LEGO® SERIOUS PLAY®作為說故事、共創分享的手法,跟引導式學習簡直是天作之合。

而LEGO® SERIOUS PLAY®亦可以應用在導師式的學習,例如團隊合作,聆聽技巧,設計思維(Design Thinking) 等,不過這可是下一篇文章了。

1: VUCA 全寫是Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity,原是軍事用語,指美國後冷戰時代的世界狀態。VUCA用在商業社會泛指轉變速度高、難預測的情況。

Comments